改革开放以来的独生子女研究——以风笑天先生研究成果为例

-

发布时间:2019-04-15

作者简介

侯佳伟

中央财经大学社会与心理学院

教授

张银锋

广州医科大学卫生管理学院

副教授

引言

在中国知网上以“独生子女”为主题搜索1980—2017年发表的期刊论文,共检索到11091篇。从1982年发表12篇开始,逐年增加,2013年“单独两孩”政策实施以后,独生子女研究达到顶峰,2014年全年发文875篇。此后,年发文量有所下降,到2017年降至701篇,相当于生育政策调整前2012年的发文量。

从作者来看,发文量最多的作者是风笑天,共有53篇。我们将以风笑天先生的研究成果为例,分析解读如何开展独生子女研究。

研究选题

选题是从事科学研究的首要步骤,其意义与价值举足轻重,良好的选题设计往往就是成功的一半。

1.方法论

现代社会调查的逻辑顺序是“实践—认识—再实践—再认识”。风先生在其研究的过程中便很好地运用了这一逻辑。比如,在有关独生子女青少年社会化问题的研究中,他通过社会调查,提炼出“消磨—趋同”、“变异关键年龄”、“社会交往补偿”等理论,然后又应用到实践中,检验理论的可靠性。

当“认识”历经“再实践”之后,是否会出现“认识”与“再认识”不一致的情况呢?这是在所难免的。比方说,依据2007年全国12城市在职青年的调查,风先生做出判断:“目前进入空巢期的城市第一代独生子女父母的比例大约在40%上下”;而在2008年,对全国五大城市1216对已婚青年夫妻的调查数据结果则显示,“独生子女父母进入空巢的比例大约为20%”。他从调查城市类型、调查对象、父母和子女对“子女离家”的理解等方面给出了解释,并一语中的地点明了两次调查各自的优势和局限。就此可以看出,任何一项调查研究都会有其局限或“看不到”的一面,在这时,“再实践”的过程便会极大地推动“认识”更加趋向于完整、全面和真实。

2.研究领域

1990年,风先生以《独生子女——他们的家庭、教育和未来》为题完成他的博士论文,在此后的27年里,他一直都非常关注这一群体的成长与发展,并以此为研究对象组织了多次问卷调查。

大体而言,他对于独生子女问题的关注、研究呈现出几个显著的特点:一是紧密围绕独生子女社会化的核心议题进行研究;二是以独生子女的成长历程为线索,对他们成长中的问题与现象进行了持续性的追踪研究;三是以独生子女研究为基础,将研究范围拓展到青少年以及青年问题的探讨。

从相关论文发表的时序及其结构、内容来看,风先生对独生子女的研究基本是遵循一种“种子研究”的模式展开的,其特征大体可以概括为:由小及大,从少到多,以点带面。风笑天先生的研究经历了一个逐步拓展、渐次推进的过程,发表的相关成果呈现出系统化、结构化的特点。

3.问题意识

从事社会科学研究,研究者的问题意识或导向至关重要。在此方面,风先生一直秉持弃伪从真、实事求是的态度,总是能够切中肯綮地抓住新鲜的话题,在研究上不断地推陈出新。

在现代社会,大众传媒表现出超凡的传播力和影响力,于是,不论是公众还是学术界在很多时候难免会被“误导”。风先生一贯主张:学术研究绝不能人云亦云、随波逐流,而应从科学的角度审视问题与现象,运用科学手段还原社会发展、变迁的客观真相。

在研究的过程中,他总能保持敏锐的洞察力,从既往的研究中提炼出有价值的信息,并针对发现的问题作出经验性的总结。此外,风先生拥有一个良好的写作习惯,他通常都在论文中标明调查总体,指出样本的代表性及相关推断的局限性,这一点值得我们学习、借鉴。

研究设计

风先生曾经说过:“一项研究的价值大小,除了题目本身的重要性外,研究设计也是关键的影响因素之一”。以下,我们通过一些具体案例,来看一下他是如何进行设计构思的。

1.问卷设计

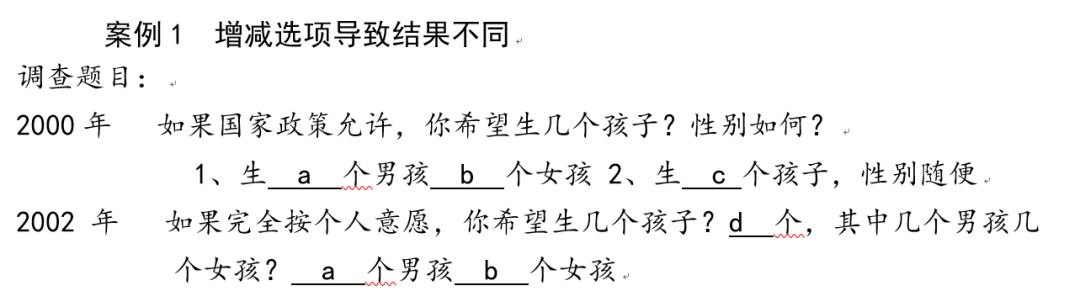

问卷设计对于研究的开展是至关重要的环节。只有收集到真实反映社会现象的资料,我们的研究才具有实证性的意义,而在很大程度上,“问卷决定着资料,问卷就等于资料”。在此举两个例子与读者分享,风先生在问卷设计方面如何精益求精。

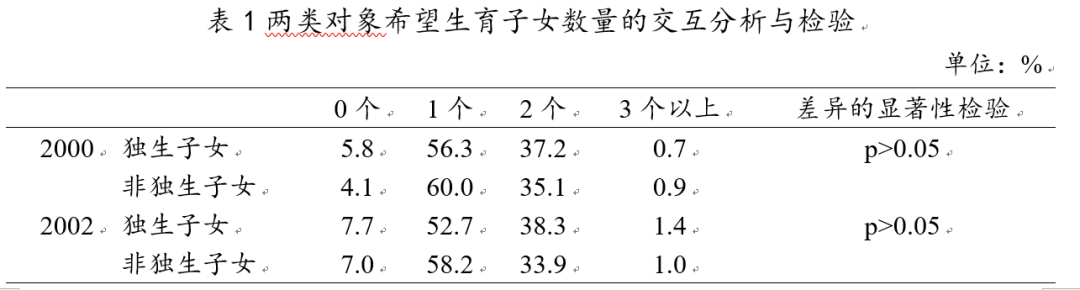

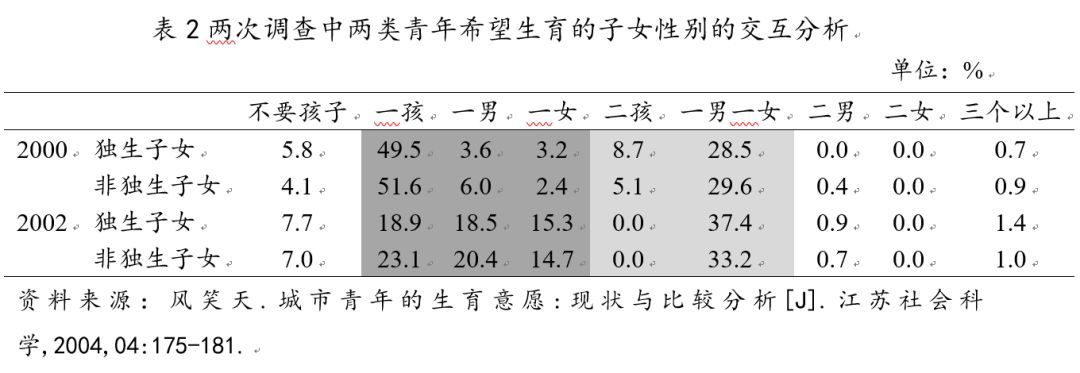

从调查题目来看,2002年比2000年答案中少了“生几个孩子,性别随便”的选项,其他无实质差异。

从调查结果来看,表1数据显示,2000年和2002年两次调查结果一致,1个子女是近六成人的希望。但是,表2数据显示,2000年性别偏好不显著,2002年则表现出明显的性别偏好。风先生经过认真地考察,认为有可能是测量工具的细微变化导致结果差异显著。2002年,因为没有明确写出“性别随便”一项,相当于变相迫使被访者表达出非男即女的性别偏好,“性别随便”不坚定者或对题目理解错误者就有可能“产生”并填写了性别偏好倾向。

当我们的测量需要被访者明确表态时,最好不要设置“一般”、“随便”、“无所谓”等选项,它们会把持肯定和否定意见的不坚定者混淆在一起,而是要让被访者在肯定和否定之间进行抉择。有时,没有明确的偏好本身就是一种态度,如对子女性别的无偏好,这时最好设置“无所谓”、“无偏好”等选项。

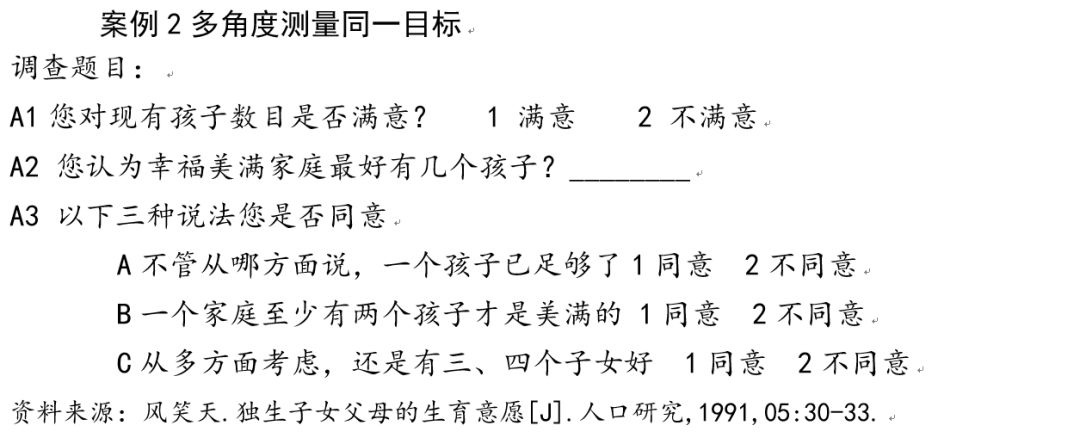

测量理想子女数时,一般都是单题测量。单题测量简便易行,但是却很难检验其信度和效度。为“了解到更真实、更详细、更全面的信息”,可以“采用多个不同的指标,从几个不同的角度进行测量,相互验证”。

2.调查方法设计

首先,一项好的研究调查方法应该是规范的,在论文有一个专门的部分对其进行详细介绍。规范的研究报告会向读者清楚地、明白地、如实地提供有关概念的测量、数据来源、研究方法、抽样方法、调查方式和分析方法等信息,一些关键环节还需要详尽阐述。

其次,设计精妙。为保证“随机”,风先生花费了不少心思。例如,某项调查需要保证用于比较的4组对象是相同的。他“事先把调查问卷设计成四个不同的版本,每一种版本印制的数量相同。在将问卷邮寄到各个调查城市之前,将每个城市的160份问卷均按1、2、3、4四种版本一份一份地交叉排列。各地调查者并不知道该问卷有四种版本”。保证了“问卷的发放完全处于一种随机化的状态中”。

再次,从更高的标准来看,在重视了研究结果中对抽样方法、变量测量方法,以及资料收集方法等等进行介绍和说明的同时,我们还应对与这些方法的运用密切相关的其他问题有更深入的认识。

不要急于下结论

从结果演绎到结论,重要的是研究者需要秉承实事求是的精神,有一说一。当遇到异常情况时,需要刨根究底,追求真相。以风先生论文《偏见与现实:独生子女教育问题的调查与分析》为例,分析如何不要妄下结论,而是要逐步深入、探索真实情况。

首先,调查结果显示,独生子女与非独生子女相比较,在洗头、洗澡、穿衣、整理床和上学接送方面在统计上表现出显著差异。风先生并未因此就做出“独生子女比非独生子女生活自理能力差”的结论。而是考虑到“儿童的生活自理能力是一个与儿童年龄密切相关的变量”,当“控制住了年级这一变量”后,发现仅是在低年级“上学接送”方面仍然存在显著差异。

他并未就此止步不前,而是对“低年级独生子女比非独生子女更多地由家长接送上下学”现象做出解释。他把上下学方式分为两类,一类是独自上学,另一类是有亲属陪护,包括父母和哥哥姐姐。调查结果显示,在低年级中,独生子女由父母接送的比例占30%,非独生子女由父母接送或与哥哥姐姐一道上学的比例占32.4%。这时,他才做出结论,认为“独生子女家长与非独生子女家长在培养孩子的生活自理能力方面,并不存在明显的差别”。

启示

在选题方面,首先,最好选一个领域作为自己的核心研究领域,长期钻研。其次,研究要立足于本专业,从专业视角分析、研究、看待社会问题,具有专业区分度。再次,调查研究要升华到理论高度,而且能够被实践再度检验。

在调查方面,青年学者容易进入的一个误区是,追求大样本,崇尚大数据。风先生往往只选取少量样本进行调查,就可说明问题,探索出社会发展规律。可见,调查的关键不在于样本量的多少,在于研究设计,包括问卷和调查方法的设计。

在写作方面,青年学者易追求复杂高深的统计模型,常常把模型做得花里胡哨,却忘了要研究解决的问题是什么。其实,很多时候,恰恰是简单的统计方法足以说明问题,关键在于要解决提出的问题,时刻以问题为导向。

我们还要学习风先生一直秉持严谨的治学态度。要让每篇论文从选题到研究设计、调查实施、数据清理和分析,直到论文定稿发表,步步都严谨认真、精益求精、反复推敲。

文章来源:侯佳伟,张银锋.改革开放以来的独生子女研究——以风笑天先生研究成果为例[J].青年探索,2018(06):78-90.

(来源:人口青专会)